- Publié par The Conversation –

- Christian de Perthuis –

Professeur d’économie, fondateur de la chaire « Économie du climat », Université Paris Dauphine – PSL – Membre du comité scientifique CCL France

Les rejets de CO2 provenant des énergies fossiles et des procédés industriels composent près de 70 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour chaque pays, il existe trois façons de les mesurer : l’empreinte carbone territoriale calcule les rejets de CO2 à l’intérieur des frontières d’un pays ; l’empreinte de consommation, ceux résultant des usages finaux de biens et services ; et l’empreinte d’extraction, ceux issus de l’énergie fossile extraite du pays.

Ces trois empreintes ne s’additionnent pas. Elles constituent trois thermomètres bien distincts, donnant des images qui peuvent être différentes : en 2018, l’empreinte carbone territoriale de la France était, par exemple, de 5,1 tonnes de CO2 par habitant, pour une empreinte de consommation de 6,8 tonnes et une empreinte d’extraction de 0,03 tonne.

La complémentarité des trois thermomètres éclaire les enjeux de la décarbonation des économies. Elle pose également la question de leurs rôles respectifs dans l’établissement et le suivi des objectifs de politique climatique.

L’empreinte territoriale

Le thermomètre communément utilisé pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre d’un pays est l’inventaire national, réalisé en France par le Centre interprofessionnel technique de la pollution atmosphérique (Citepa).

Lors des COP, c’est lui qu’on utilise pour négocier les engagements des différents pays. Chaque État est souverain sur son territoire et donc directement responsable de son empreinte territoriale. Un système de « monitoring, reporting, verification » (MRV) qui devrait être renforcé dans le cadre de l’application de l’accord de Paris permet leur suivi.

Ces inventaires sont calculés à partir de méthodes harmonisées par le GIEC. La partie la plus robuste est celle concernant le CO2 d’origine énergétique ou résultant de procédés industriels. Les marges d’incertitude sont bien plus élevées pour les émissions et les absorptions liées aux changements d’usage des sols et aux rejets de gaz à effet de serre hors CO2 dont l’agriculture est la première source. Il reste beaucoup de progrès à faire pour fiabiliser et standardiser les méthodes de calcul de cette partie des inventaires.

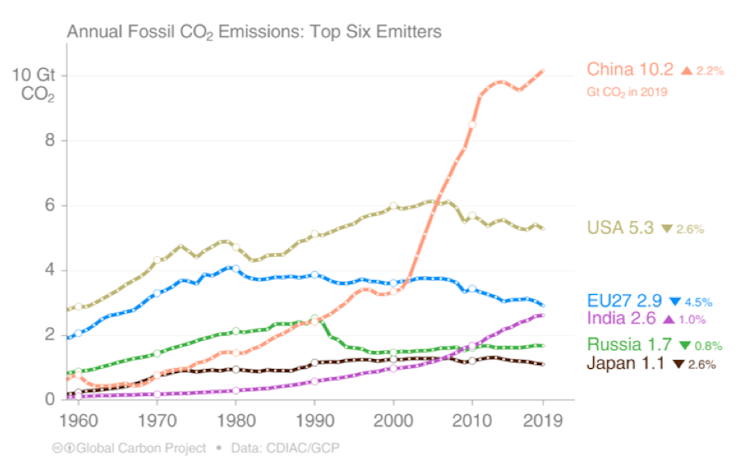

La récente édition du Global Carbon Budget donne une image complète de ces empreintes territoriales dans le monde jusqu’en 2019. Cette année-là, les rejets de CO2 dans l’atmosphère résultant de l’usage d’énergie fossile et de procédés industriels ont atteint 36,4 gigatonnes de CO2, soit 4,7 tonnes par habitant : ce qu’on émet en produisant 3 tonnes d’acier ou en roulant 20 000 km dans une voiture de moyenne gamme. Les quatre premiers émetteurs – Chine, États-Unis, Union européenne, Inde – contribuent pour un peu plus de 60 % à ces rejets, mais connaissent des évolutions contrastées.

L’Union européenne (UE) est la première à avoir atteint son pic d’émissions en 1980. Son poids relatif a depuis décliné pour représenter moins de 10 % du total mondial. Les États-Unis l’ont atteint en 2007. On a pu penser que la Chine atteignait à son tour son pic avec la stabilisation de ses émissions entre 2014 et 2016. Un diagnostic contredit par la reprise observée depuis 2016. Malgré un niveau d’émissions par tête de seulement 2 tonnes de CO2, l’Inde est devenue le quatrième émetteur mondial et ne devrait pas tarder à dépasser l’UE.

Depuis 2010, c’est dans le bloc du « reste du monde » que les émissions de CO2 se sont accrues le plus rapidement, avec deux groupes très dynamiques : le Proche-Orient et la Russie, d’une part, les autres économies émergentes d’Asie d’autre part. L’Afrique au sud du Sahara pèse encore très peu, la majorité de la population restant tributaire de la biomasse traditionnelle (hors Afrique du Sud).

L’empreinte de consommation

Avec la globalisation des économies, les chaînes de valeur se sont allongées. Ceci a pour effet de dissocier le lieu où sont utilisés les biens et services de celui où apparaissent les émissions générées par leur production : si le véhicule que j’achète est d’origine étrangère, les émissions associées à sa fabrication apparaîtront dans l’inventaire du pays d’origine. S’il est monté en Europe à partir de tôles importées, les émissions se partageront entre pays d’origine pour la fabrication des tôles et le pays européen où se trouve l’usine de montage.

L’empreinte de consommation recense les émissions résultant de l’usage des biens et services dans une économie. Pour la calculer, il convient de corriger les émissions observées sur le territoire des effets du commerce extérieur : celles induites par les importations de biens et services émetteurs de CO2 doivent être ajoutées ; celles incluses dans les exportations doivent être retranchées.

Au niveau micro-économique, l’empreinte de consommation se calcule à partir des bases de données de l’Ademe qui fournissent les facteurs d’émission de l’ensemble des biens et services consommés. Les méthodes pour reconstituer l’empreinte carbone d’un ménage ou d’une organisation sont standardisées et permettent l’établissement de bilans carbone.

Ces bilans ne peuvent pas s’agréger, car cela conduirait compter plusieurs fois les mêmes émissions. Pour passer à l’échelle macro-économique, les méthodologies sont plus compliquées. On utilise des matrices entrées-sorties issues de la comptabilité nationale, avec des coefficients techniques moyens par secteur réestimés à intervalles périodiques. Avec l’accélération de la transition énergétique, les hypothèses de fixité de ces coefficients techniques sont hardies. Ce type de méthodologie permet de reconstituer une bonne image du passé plutôt que de se projeter dans l’avenir.

Deux bases de données permettent de comparer l’empreinte territoriale des pays avec leur empreinte de consommation pour le CO2 d’origine énergétique : celle de l’OCDE et celle du Global Carbon Budget que nous utilisons ici. La mondialisation s’est traduite par une relocalisation importante d’industries fortement émettrices dans les pays émergents, notamment en Chine qui est le premier exportateur mondial d’émissions de CO2 incorporées dans les biens manufacturés. Dans ces pays, comme en Inde ou en Russie, l’empreinte de consommation est inférieure à l’empreinte territoriale.

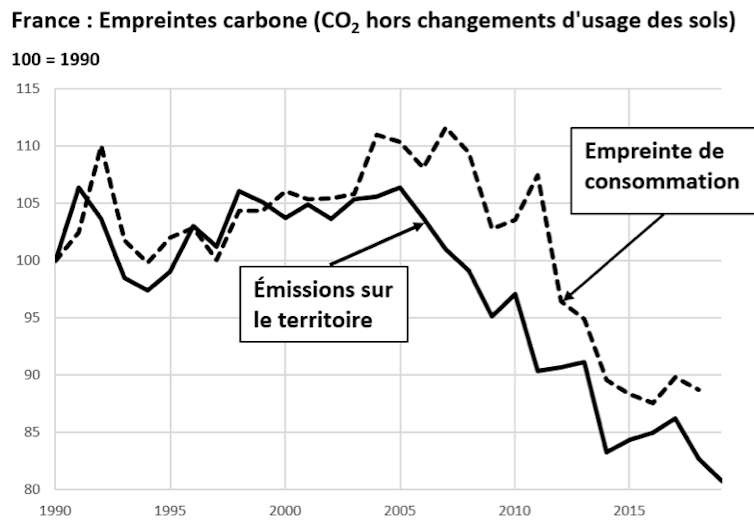

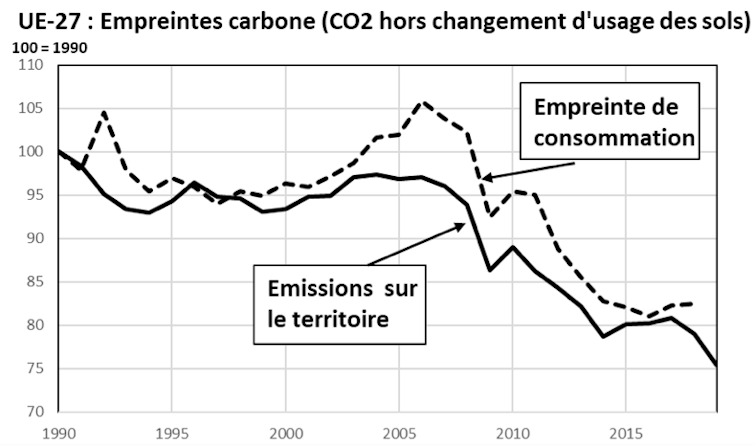

Symétriquement, l’Union européenne est le premier importateur net d’émissions de CO2, avec une empreinte de consommation qui dépasse de 23 % les émissions de son territoire (20 % au Japon et 5 % aux États-Unis). À l’intérieur de l’Europe, les situations restent très hétérogènes, entre le Royaume-Uni et la France, où la désindustrialisation a creusé l’écart entre l’empreinte de consommation et les émissions territoriales, et l’Allemagne et la Pologne où l’industrie a bien mieux résisté à la mondialisation.

Depuis 1990, on peut distinguer deux périodes dans l’évolution de l’empreinte de consommation de l’UE. Entre 1990 et 2006, les ciseaux se sont ouverts entre l’empreinte de consommation qui a progressé de 6 % alors que l’empreinte territoriale reculait de 3 %. Depuis 2006, les deux indicateurs sont à la baisse, l’empreinte de consommation reculant plus vite (-22 %) que les émissions territoriales (-19 %).

L’empreinte d’extraction

Tout à l’amont des chaînes de valeur, l’empreinte carbone d’extraction constitue le miroir de l’empreinte de consommation. Elle calcule les émissions de CO2 qui résulteront de l’extraction des énergies fossiles, que ces énergies soient utilisées dans les pays exploitant les gisements ou à l’étranger. Techniquement, l’empreinte carbone des producteurs d’énergies fossiles est plus facile à calculer que l’empreinte de consommation, car il n’y a que trois produits à considérer dont les facteurs d’émission sont bien connus : le charbon, le pétrole et le gaz d’origine fossile.

Dans son rapport « Production Gap », le programme des Nations unies pour l’environnement (UNEP) a calculé l’empreinte carbone de production pour l’année 2017.

Avec ce troisième thermomètre, se dessine une nouvelle cartographie des émissions mondiales de CO2. De nouveaux entrants apparaissent dans le top-6 des émetteurs de CO2 : l’Arabie saoudite et l’Australie, pays moyennement peuplés, mais gros exportateurs d’énergie fossile. L’Europe et le Japon disparaissent de la liste des principaux émetteurs, car ils importent la plus grande partie de leur énergie fossile.

En Europe de l’Ouest, le pays à l’empreinte d’extraction la plus élevée est la Norvège, devenue le troisième exportateur mondial de gaz naturel. L’Allemagne et la Pologne suivent du fait de leurs productions charbonnières. Le Royaume-Uni, qui fut le premier producteur mondial d’énergie fossile, pointe à la 27e place. Quant à la France, son empreinte d’extraction est devenue symbolique à la suite de la fermeture des houillères et de l’épuisement du gisement de gaz de Lacq.

L’empreinte d’extraction est un indicateur très utile pour les pays exportateurs d’énergie fossile qui peuvent par exemple baisser leurs émissions territoriales tout en alimentant la hausse des émissions à l’extérieur de leurs frontières via ces exportations. Ce n’est pas le cas de l’UE et de la France dont les émissions induites par le commerce extérieur concernent les importations avec le risque dit de « fuites de carbone » qui pourraient résulter de la délocalisation des émissions.

Quel(s) thermomètre(s) utiliser pour les politiques climatiques dans l’UE et en France ?

Pour éviter le risque de fuites de carbone, une première voie serait de changer de thermomètre en substituant l’empreinte de consommation à l’inventaire national. Une telle substitution aurait deux implications indésirables pour les politiques climatiques. Elle déchargerait les entreprises exportatrices de toute responsabilité puisque leurs émissions ne sont pas incluses dans l’empreinte de consommation ; à comportement inchangé, l’UE ou la France bénéficieraient (ou pâtiraient) de tous progrès (ou régression) opérés chez leurs fournisseurs en matière de réduction d’émission de gaz à effet de serre.

Une deuxième voie consisterait à mixer les deux indicateurs en créant une grandeur composite, sorte d’hybride entre l’empreinte territoriale et l’empreinte de consommation. Dans un récent papier académique, Michael Jakob, Hauke Ward et Jan Christoph Steckel proposent une clef de répartition basée sur les gains à l’échange des différentes partenaires commerciaux. De l’aveu même des auteurs, mettre en pratique cette méthode se heurte à nombre de difficultés du fait de l’insuffisance des données disponibles.

La voie suivie par l’UE consiste à conserver le thermomètre de l’inventaire territorial comme instrument central de politique climatique (en incorporant les émissions du transport aérien international), mais à surveiller les risques de « fuites de carbone » par des mécanismes complémentaires.

Le premier, déjà en place, concerne la régulation des importations de bioénergie destinée à prévenir les risques de déforestation induite par le développement des biocarburants. Le second concerne le projet de mécanisme d’ajustement aux frontières consistant à taxer les importations de biens manufacturés au prorata de leur contenu carbone.

En France, la question de l’utilisation de l’empreinte de consommation a fait l’objet d’un rapport très complet du Haut Conseil pour le climat (HCC). Plusieurs questions clefs sont soulevées.

En premier lieu, il apparaît que le premier poste des émissions importées provient de nos échanges avec les partenaires européens. Le déficit commercial avec l’Allemagne compte lourdement dans notre empreinte carbone. Sauf à imaginer une renationalisation des politiques climatiques, il conviendrait d’utiliser un thermomètre ne comprenant que les échanges extra-européens.

En second lieu, le HCC a passé en revue les émissions indirectes du méthane et de protoxyde d’azote dont la source principale est l’agriculture. Les évaluations de l’empreinte de consommation de ces deux gaz est nettement plus incertaines que celle du CO2. Les incorporer en l’état pourrait s’avérer hasardeux en raison de ces incertitudes statistiques.

Le HCC montre également que la baisse de l’empreinte de consommation est compatible avec la hausse des émissions importées si les émissions domestiques diminuent et/ou les émissions exportées augmentent. Cela a, semble-t-il, été le cas pour la France entre 2005 et 2018.

Enfin, les incertitudes statistiques rendent délicate l’utilisation de l’empreinte de consommation comme outil de suivi des politiques. Ainsi, l’empreinte de consommation était estimée pour l’année 2018 à 11,5 tonnes par habitant d’équivalent CO2 au moment de la publication du rapport du HCC. Elle a été corrigée par les services statistiques à 9,7 tonnes en décembre dernier. Une prochaine correction devrait la ramener à 9,2 tonnes.

Ces raisons devraient conduire à une certaine prudence dans l’utilisation de l’empreinte de consommation dans la définition et le suivi de la politique d’atténuation nationale. Quand une transition n’est pas assez rapide, ce qui est le cas pour la transition bas carbone, c’est rarement en changeant de thermomètre qu’on peut l’accélérer.